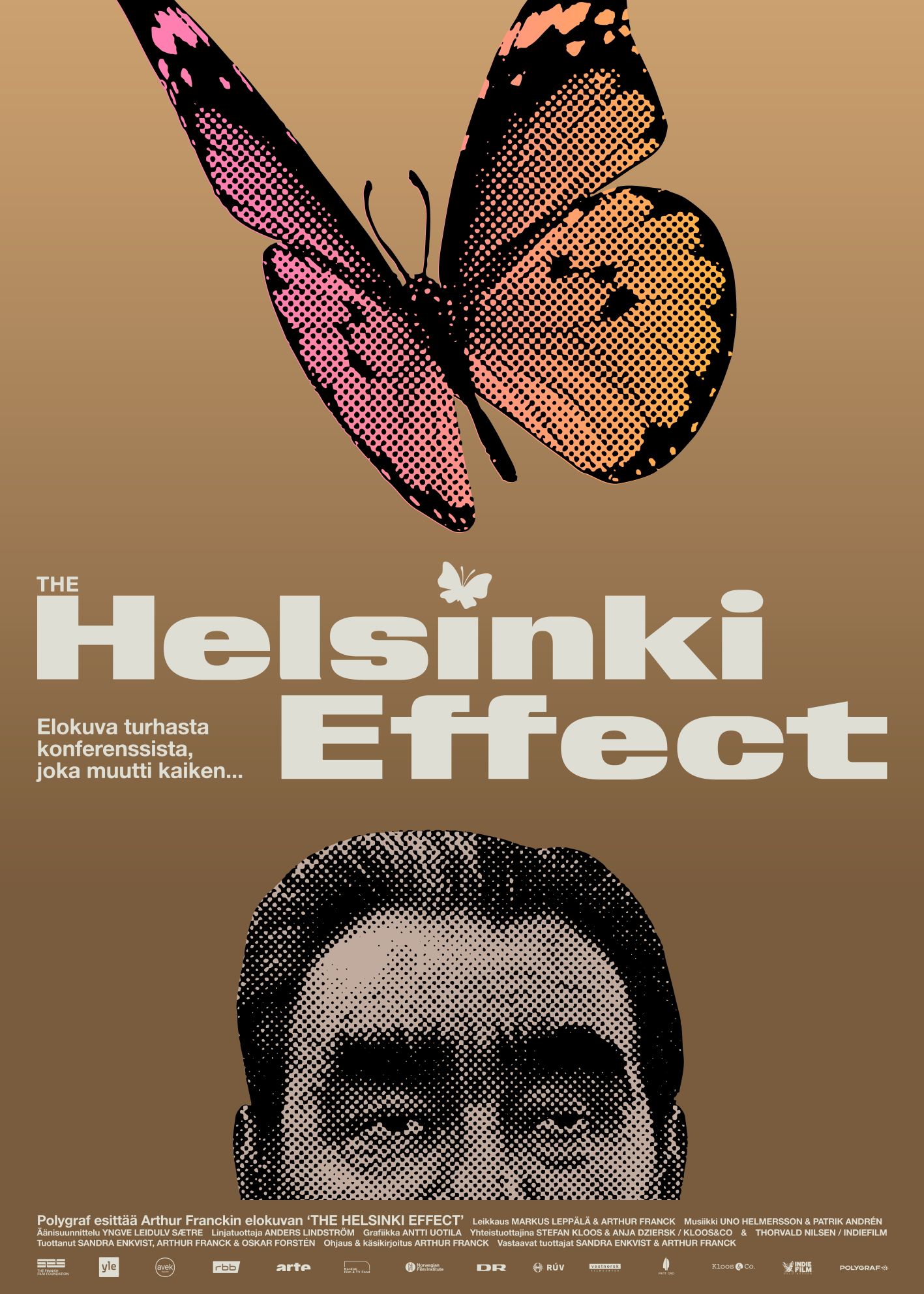

Der Helsinki-Effekt, ein Film von Arthur Franck. Hier das Plakat.

Eine Doku über eine Konferenz, die sechs Jahre vorbereitet wurde, die 672 Stunden dauerte, deren Schlussakte nach Reden von 35 Staats- und Regierungschefs von diesen Regierenden unterschrieben wurde: klingt nicht wirklich prickelnd. Und doch ist „Der Helsinki-Effekt“ über die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) 1975 einer unheimlich toller, spannender, stellenweise lustiger, am Ende sehr wehmütig machender Film.

Weil eben dokumentiert wird, dass und wie damals noch ausführlich geredet und verhandelt worden ist. Weil die Sowjetunion damals von Leonid Brechnew regiert wurde, der Autos liebte und hin und wieder Faxen machte vor der Kamera der Journalisten. Weil irgendwie noch alles übersichtlicher schien, was vielleicht auch nur in der Rückschau der Fall ist. Aber es wurde eben allseits jedenfalls nach außen noch an die Kraft der Diplomatie geglaubt.

Toll ist der Film allein schon deshalb, weil sich der finnische Dokumentarfilmer Arthur Franck die Arbeit gemacht hat, nicht nur Mitschnitte der Konferenz anzuhören und anzusehen, sondern er hat auch alle Protokolle dazu gelesen. Und viel zutage gefördert, was man nicht wusste. Was spannend ist oder unterhaltsam. Man erfährt, wie sich Breschnew darüber beklagte, wieviel Kaffee sein finnischer Kollege Urho Kekkonen dauernd trinken würde. Dass der amerikanische Außenminister Henry Kissinger überhaupt nicht an Helsinki glaubte und die Konferenz nur langweilig fand. Es war Breschnew gewesen, der die Verhandlungen unbedingt haben hatte wollen. „Document. We want a document“, meinte er, er wollte unbedingt nochmal die Machtverhältnisse, wie sie seit dem Zweiten Weltkrieg waren, festgeschrieben haben.

Erzählt wird das Ganze mit viel gutem Humor. Man ist dabei, wie Breschnew und US-Präsident Gerald Ford einander von ihren Gewichtsproblemen erzählen. Breschnew versichert Ford, die UdSSR werde seine Wiederwahl, zu der es ja dann nicht kam, unterstützen. Aber man muss auch wissen, dass auch unter Breschnew, der ein Autofan war, noch 200.000 politische Häftlinge in den russischen Gefängnissen einsaßen.

Der Witz war dann, dass ausgerechnet die KSZE, die Breschnew unbedingt gewollt hatte, an die die Amerikaner nie geglaubt hatten, die ersten Löcher in den Eisernen Vorhang riss. Auch die Sowjetunion musste innenpolitisch die Zügel lockern, musste Menschenrechte anerkennen, Reiseerleichterungen für die Länder des Warschauer Paktes einräumen. Mit dem Effekt, dass die 100 Seiten umfassende Schlussakte, die Breschnew unglaublich langsam unterschrieb, was auch gezeigt wird, dazu führte, dass sich im Osten vielerorts Helsinki-Gruppen gründeten, die Freiheit forderten. Langzeitfolge: der Fall der Mauer.

Arthur Franck sagt am Schluss des Films: „Ich wünsche mir mehr Konferenzmarathons. Gebt mir landende Flugzeuge, Händeschütteln, seitenweise unverständliche Absätze – all das ist immer besser als die Alternative.“ Auch Henry Kissinger gab später zu: „Die Nachwelt hat die KSZE als bedeutende diplomatische Leistung des Westens beurteilt. … In ihrer Planungsphase mäßigte sie das sowjetische Verhalten in Europa, danach beschleunigte sie den Zusammenbruch des Sowjetimperiums.“ Helsinki war die erste große Konferenz nach 1945. Im Januar 2023 kündigte Putin an, die aus der KSZE hervorgegangene OSZE zu verlassen.