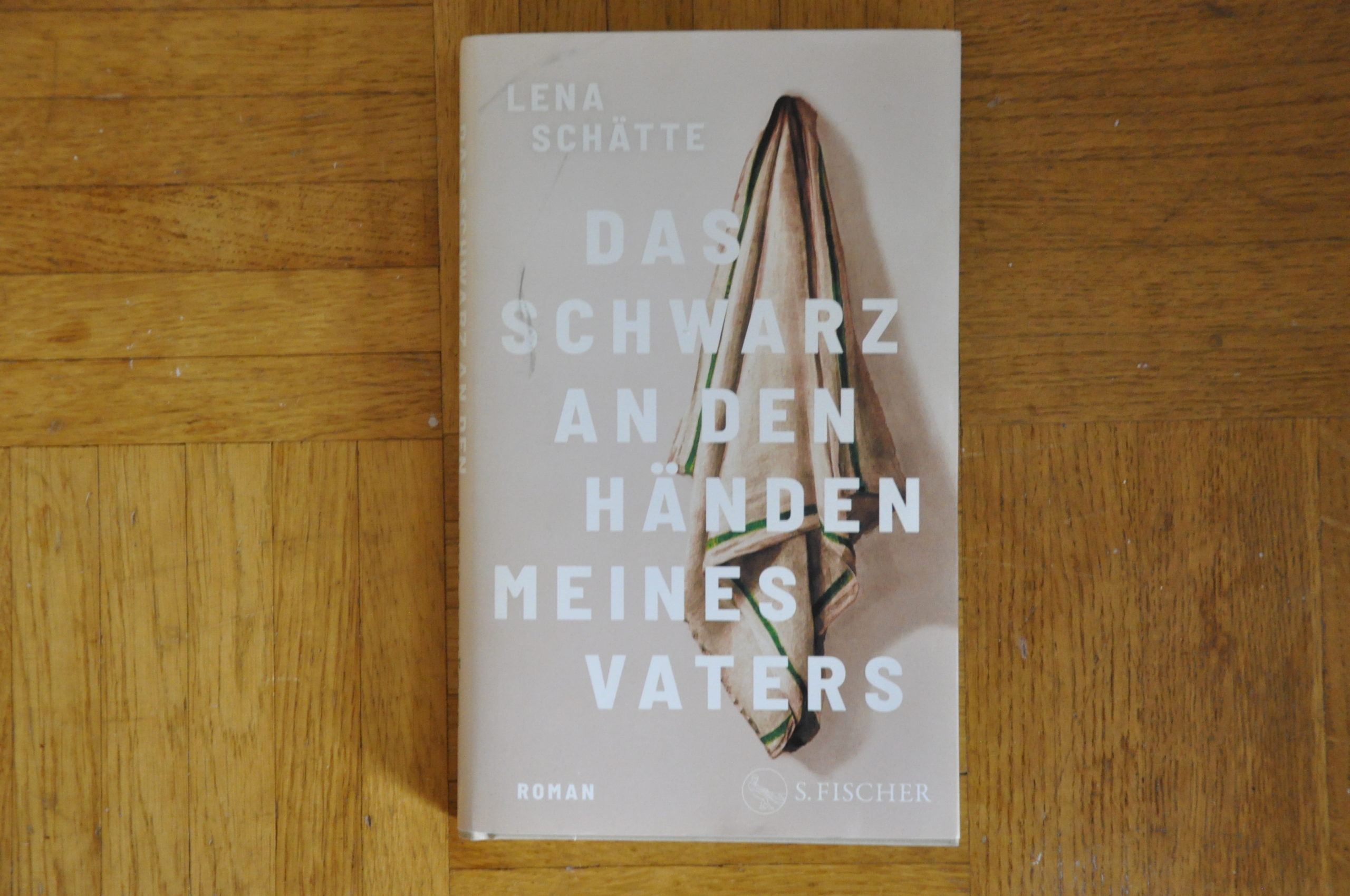

Das eigene Leben links oben auf einem Papier zu beginnen und rechts unten enden zu lassen, also in einem einzigen, langen Fließtext zusammenzufassen: eher schwierig. So ein Vorhaben überfordert den, der schreibt – und auch die künftigen Leser. Wie man viel Stoff in kleine Kapitel unterteilen kann, wie man diese Kapitel dann auf spannende Art aneinanderreiht, nämlich nicht unbedingt chronologisch: Das kann man jetzt sehen an dem tollen Buch „Das Schwarz an den Händen meines Vaters“ von Lena Schätte.

Schätte, eigentlich Krankenschwester von Beruf, erzählt die eigene Familiengeschichte, für den Roman leicht abgewandelt. Der Vater mit dem vielen Schwarz an den Händen war Alkoholiker, gleichzeitiger ein freundlicher Mensch. Den sie, die Tochter, immer wieder nachts im Beet vor dem Haus vorfand, zu betrunken, um reinzukommen ins Haus. Sie weckte ihn dann, und er sagte verlegen zu ihr: „Ich schau mir nur die Sterne an.“ Er war, was auch sie ist: ein begnadeter Geschichtenerzähler, die Leute mochten ihn. Für die Familie war er gleichzeitig: ein Alptraum.

Schätte ist Jahrgang 1993, aufgewachsen im Sauerland, sie arbeitet in der Psychiatrie. Sie studierte am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig Kreatives Schreiben, im fünften Anlauf war sie dort genommen worden. Ihr Buch, es ist ihr zweiter Roman, schrieb sie vorwiegend im hässlichen Café eines Baumarkts, weil man sie dort, wie sie sagt, stundenlang sitzenließ vor einer Tasse Kaffee und sie nicht ständig mit der Frage behelligte, ob sie alles habe oder noch was wolle. Ihr Debüt hieß „Ruhrpottliebe“.

Der neue Roman beginnt damit, dass die Mutter ihren beiden Töchtern – Lena hat noch eine Schwester – einbläut, „dass Schnaps Ärger bedeutet. Dass Männer, die Bier trinken, harmlos sind: Sie tanzen und lallen und plaudern private Dinge aus, doch schließlich lassen sie sich ins Bett schubsen und schlafen friedlich ihren Rausch aus“. Lenas Vater trank leider auch Schnaps, er nannte sie, seine Lieblingstochter, „Motte“, sie schreibt: „Dass das kein schönes Tier ist, sage ich ihm oft. Und dann zähle ich ihm auf, wie andere Väter ihre Töchter nennen. Wir sind halt nicht wie die, sagt er dann und lacht.“

Die Kapitel werden einfach durchnummeriert, erst in Kapitel 13 wird das ganze Ausmaß des Dramas offensichtlich: „Als ich noch ein Kind bin, denke ich oft, ich habe zwei Väter. Den einen nüchternen, der schnell rennen kann und gute Verstecke kennt. Der auf alle Fragen eine Antwort weiß und wenn nicht, sich eine gute ausdenkt. Der mit mir einen Film sieht, den ich nicht verstehe, und in der Werbepause erklärt er mir dann alles. Und wenn meine Mutter dann sagt, dafür sei ich viel zu klein, sagt er Nein, Quatsch, sie versteht das!, und ich nicke wild. … Und dann gibt es noch den anderen Vater. Der sich darüber legt und ihn verschwinden lässt.“

Lena Schätte hat ihren Roman innerhalb von nur drei Monaten geschrieben. Dass man auch außer Haus geht, um zu schreiben am eigenen Leben: eine beste Idee. Es kann das Baumarkt-Cafe sein. Es muss aber nicht das Baumarkt-Cafe sein.