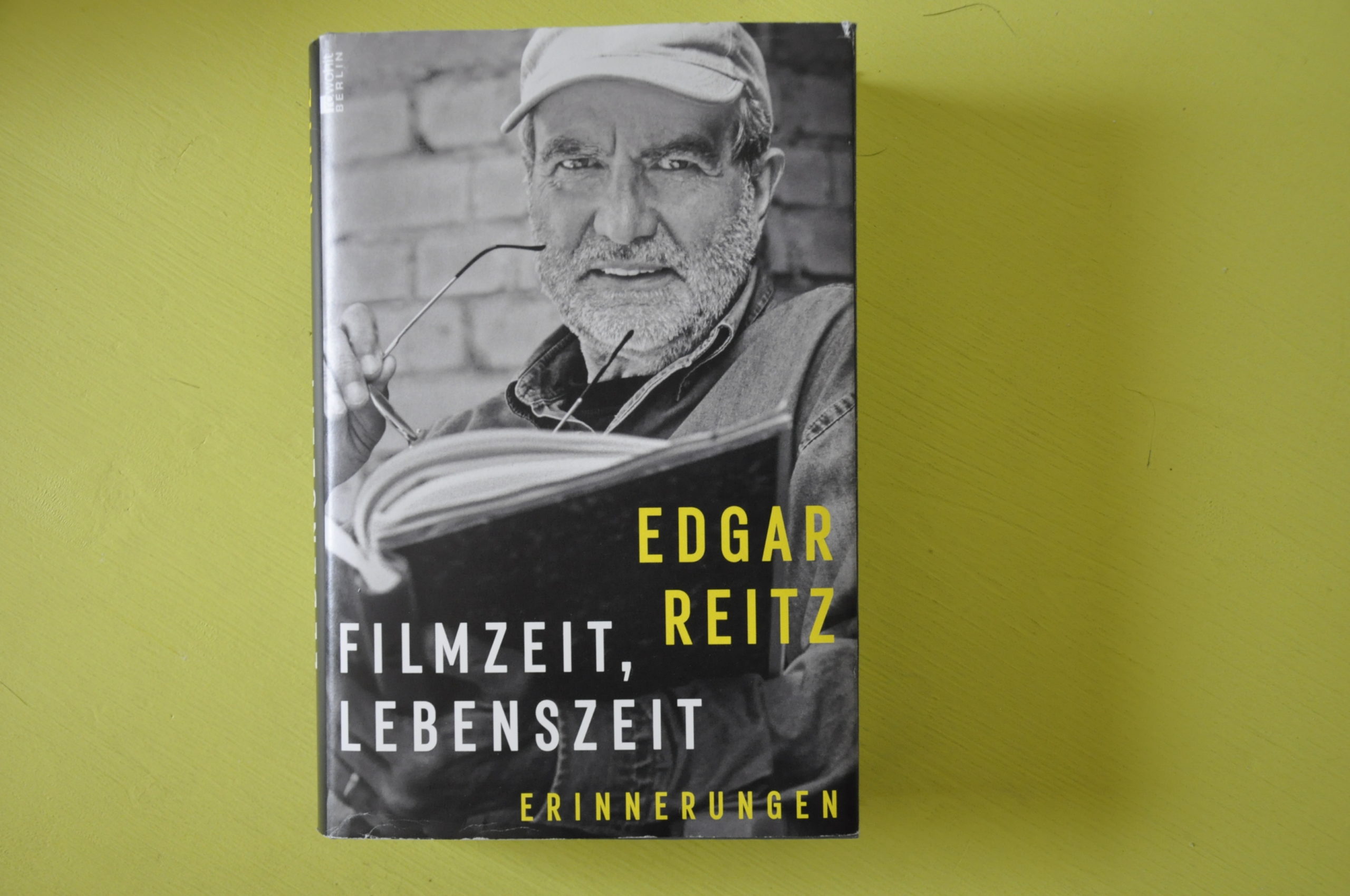

700 Seiten beste Lektüre: die Erinnerungen von Edgar Reitz.

Auch Edgar Reitz hat inzwischen seine Autobiographie geschrieben, und wie es sich für jemanden gehört, der 30 Jahre lang an einem Projekt gearbeitet hat, der mit diesem Projekt das Filmemachen komplett auf den Kopf gestellt hat, der außerdem zu einer Zeit, da man mit dem Begriff „Heimat“ keinen Menschen hinter dem Ofen hervorlocken konnte, sein Heimatdorf zum Ausgangspunkt für eine im Detail erzählte Geschichte gemacht und das Ganze dann noch „Heimat“ genannt hat, haben die „Erinnerungen“ einen beachtlichen Umfang. Sie umfassen fast 700 Seiten, und es sind 700 sehr lesenswerte Seiten.

Reitz brachte seine Erinnerungen zu Beginn der Corona-Pandemie zu Papier. Der Verlag hatte bei ihm schon Jahre zuvor, als er 80 war, angefragt, ob er nicht seine Biographie schreiben wolle. Er lehnte damals dankend ab: keine Zeit, er wolle weiter Filme machen. Dann kam Corona, er konnte nicht mehr drehen, ihm fiel das Angebot des Verlags wieder ein, also setzte er sich hin und schrieb. Er hatte ursprünglich ohnehin Schriftsteller werden wollen, und, wie seine Erinnerungen zeigen: Er ist ein Schriftsteller. In zwei Jahren schrieb er, teils während Salome, seine Lebensgefährtin, die eine begnadete Cellistin ist, noch schlief, viele hundert Seiten, es ist längst nicht alles aufgenommen worden ins Buch.

Und es zeigt sich, dass Reitz eben nicht nur mit der Kamera ein begnadeter Geschichtenerzähler ist. Er kann auch beim Schreiben bestens scharf stellen – genau darauf, was der Punkt einer Geschichte ist. Außerdem erzählt er, das ist sehr angenehm, völlig uneitel. Aber Reitz kann noch was: Er kann sehr gewinnbringend für den Leser nachdenken über das Leben, über das Vergehen der Zeit, über den Tod. Man wird beim Lesen also nicht nur bestens unterhalten, man bekommt nicht nur eine Einführung in 70 Jahre Filmgeschichte, die er, wie schon gesagt, unter anderem durch das Mit-Abfassen des Oberhausener Manifests ja selbst mitgeschrieben hat, man wird zusätzlich angeregt, nachzudenken. Über Gott und die Welt.

„Ich habe einmal in mein Tagebuch geschrieben, jeder Tag unseres Lebens könnte den Stoff für einen großen Film abgeben“: So fängt das Ganze an. Er ist aufgewacht, früher als sonst, er hat sich einen Tee gemacht, er sitzt mit dem Tee auf dem Bett, er schreibt: „Eines Tages wird unsere Zeit zu Ende sein. Ich schmecke den Tee und erschrecke vor der Zeit. Ich bin 87 Jahre alt.“ Er erinnert sich an den Vater, der Uhrmacher war, er weiß noch alle Werkzeuge, die der Vater beim Uhrenmachen brauchte, er erinnert sich an die Hände des Vaters und seine Kinderhand, die sich in eine Hand des Vaters schob, etwa, als sie umzogen und zu Fuß über den Marktplatz gingen von Morbach, dem Hunsrückort, in dem er aufgewachsen ist, hinter zwei Männern her, die das Unterteil eines Küchenschrankes trugen. Reitz erzählt von seinen Studienjahren in München, u.a. beim legendären Theaterwissenschaftler Kutscher, damals stand die „Fuchsbau“ genannte Villa noch, die dann auch in der „Zweiten Heimat“ vorkommt, ein Freund hatte dort ein Zimmer, in dem sich jetzt immer alle trafen. Es hatte ja keiner Geld für ein Bier in der Kneipe. Der Krieg lag sieben Jahre zurück, und München war noch immer ein Trümmerfeld. Wer sich einschreiben wollte an der Uni, musste „Wiederaufbaupunkte“ sammeln und Ziegelsteine abklopfen. Reitz schrieb Gedichte, er machte Theater, er traf Peter Suhrkamp und Günter Eich.

Seine erste Kamera bekam er bei Arri geschenkt, weil er sich dort einfach mal nach „Herrn Arri“ erkundigt hatte, weil ihm dort dann der alte August Arnold über den Weg lief, weil er dem erzählte, dass er ein Filmprojekt plane, weil Arnold ihn dann mit raufnahm in die Fertigung, wo die legendäre Arriflex zusammengeschraubt wurde und ihm dann sagte: „Wenn du die Kamera zerlegen und Schraube für Schraube wieder zusammensetzen kannst, dann kriegst eine.“ Reitz, der damals schon Vater war und einfach überhaupt kein Geld hatte, machte genau das dann. Er war der Sohn eines Uhrmachers, und er brauchte zwei Tage, um die Kamera und ihre Zusammensetzung und ihre Einzelteile zu verstehen. Dann hatte er die Kamera, und ein Stativ dazu.

Die Geschichte seines Heimatortes begann er aufzuschreiben, als er ein paar Tage auf Sylt war und es schneite auf Sylt und im Fernsehen „Holocaust“ lief. Er wollte davon berichten, was passiert war in Deutschland, aber ohne Klischees. In Echtzeit sozusagen, an echten Orten, mit echten Menschen. Er befragte dafür auch seine Mutter, er schreibt, er spürte bei den Gesprächen, „dass auch meine Mutter eine Milieuspringerin war, die Vergangenes verdrängt hatte, um in einer angeblich besseren Welt anzukommen, was ihr aber nie richtig gelungen ist“. Manchmal sei sein Mutter „während ihrer Beschreibungen von unbeherrschbarem Gelächter geschüttelt“ worden. Auch ihn habe „dieses Gelächter der Fassungslosigkeit … noch nach Jahrzehnten gepackt, wenn ich in meinen Filmen die Hunsrücker und ihre Eigenheiten beschrieb, die auch einmal in mir waren“. Kurz drauf bekundete das Fernsehen Interesse an einem Mehrteiler über den Hunsrück – und Reitz hatte seinen Lebensinhalt.

Man sieht, das Buch ist eine Geschichtensammlung. Eine der lustigsten Geschichten in „Filmzeit Lebenszeit“, wie die Erinnerungen überschrieben sind, handelt von seiner „Göttin“, einem Citroen DS 21 Décapotable, die ihm unter anderem den Dienst versagte, als er mal mit Freundin und Alexander Kluge und dessen Freundin in der Bretagne war. Sie kamen vom Strand zurück, sie wollten mit der Göttin zurückfahren in ihre Unterkunft, aber die Göttin sprang nicht an. Jeder versuchte es, auch vorbeikommende Franzosen versuchten es, Kluge schickte Reitz hinter die Dünen, weil er sagte, die schlechten Schwingungen, die Reitz hatte wegen des Stresses, den er spürte, würden die Göttin bockig machen. Nichts half, sie ließen das Auto stehen, kamen am Tag drauf mit dem Abschleppdienst wieder, aber jetzt konnten sie an die Göttin nicht ran, weil auf dem ganzen Gebiet am Strand ein Nato-Manöver stattfand. Das wurde irgendwann, nach lustigen Telefonaten, die Kluge führte, der sich immer mit Doktortitel vorstellte und die Typen am anderen Ende nach ihrem Dienstgrad fragte, kurz unterbrochen, man wuchtete die Göttin auf einen Lkw, Reitz saß auf der Fahrt in die Werkstatt am Steuer seiner DS. Wie soll man sagen, er probierte mehr spaßeshalber, ob sie anspringen würde – sie sprang an. Er sagte den anderen nichts. Ließ die Werkstatt machen, aber die Werkstatt musste nichts machen, denn die Göttin schnurrte einwandfrei und lief, wenn man den Starterhebel betätigte. Reitz machte ab jetzt, was Kluge ihm eh schon empfohlen hatte, nämlich: Er sprach mit der Göttin, er tätschelte sie an Stellen, an denen sie gern getätschelt werden wollte und hatte mit ihr noch eine gute Zeit.

Das letzte Kapitel in seinen Erinnerungen heißt „Über das Vergessen“, Reitz schreibt: „Erinnerungen können trügen, zugleich aber verschaffen sie uns das Gefühl von Kontinuität. So wie die vergehende Zeit unseren Körper verändert, so bekommt auch die Seele ihre Schwielen, Narben und Falten. Wir empfinden diese Spuren, die der Zeitfluss in uns hinterlässt, als Beweis, gelebt zu haben. Auch der Körper erinnert sich.“ Aber unser Kopf baue dann das, schreibt er weiter, was wir erlebt und erfahren haben, zur Story um, er forme Geschichten aus unserer Geschichte: „Das Ich, das wir meinen, wenn wir uns verlieben, wenn wir reisen oder wenn wir krank sind, ist ein anderes Ich als das Ich, das darüber schreibt, das Urteile über sich abgibt, das sich der Erinnerungen bedient, wenn es zum Beispiel ein Filmdrehbuch schreibt.“ Und: „Es ist geradezu ein Kennzeichen der menschlichen Natur, dass sie in zwei Welten leben kann: einer der wachen Sinne und des Daseins in der Zeit, einer zweiten der Subjektivität und der Weltschöpfung durch unsere Phantasie. Erinnerung ist aus beidem genährt.“

Die Erinnerungen von Edgar Reitz, der heuer 91 Jahre alt wird, sind ideal, um immer mal wieder an immer neuen Stellen in sie reinzulesen. Der Schriftsteller und Filmemacher macht es einem mehr als leicht, quasi jederzeit und überall zu verschwinden in dem, was er erzählt.