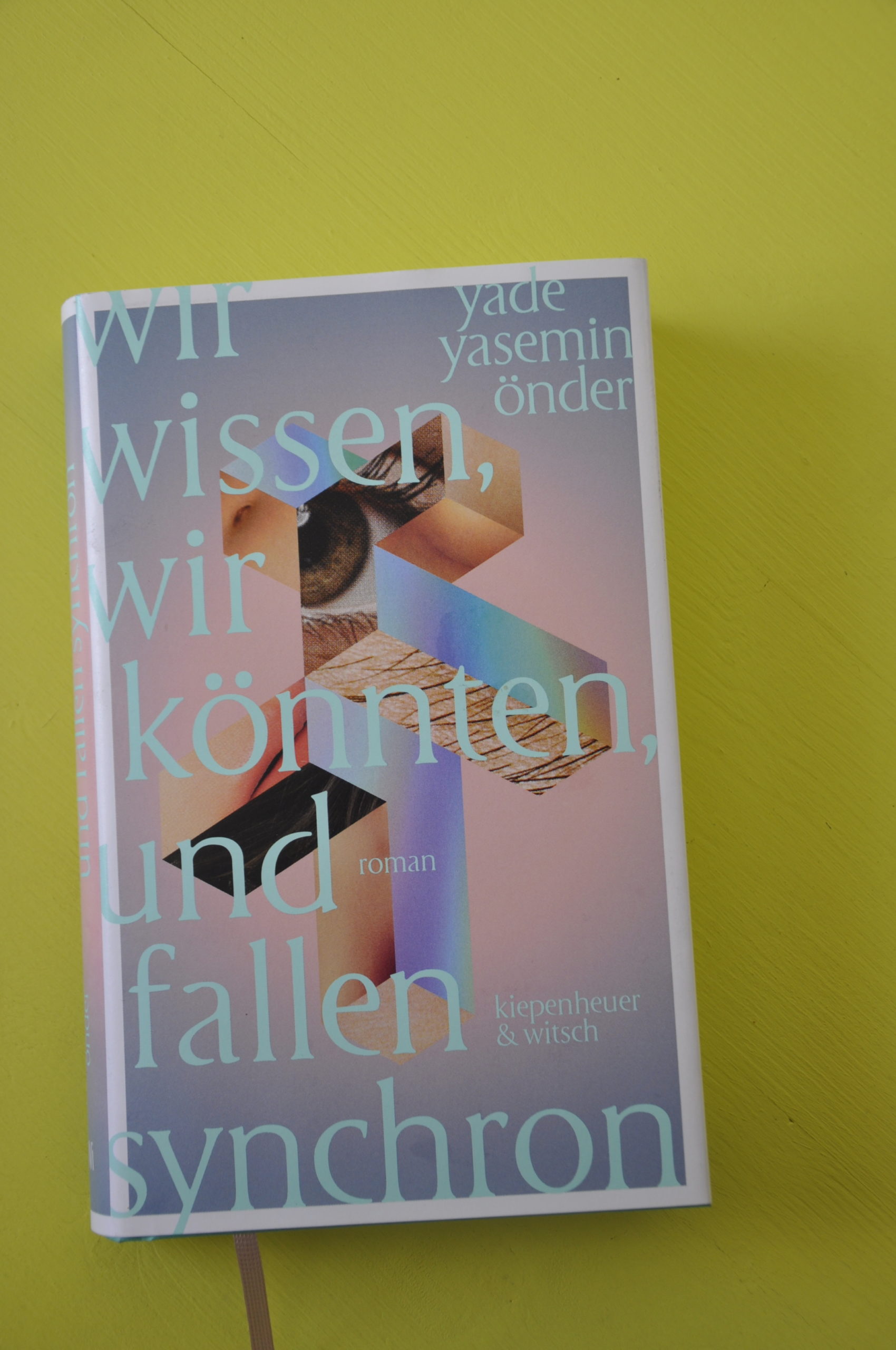

Über Krankheiten zu schreiben, die man selbst durchgemacht hat: eine eher schwierige Übung, die soeben der deutschtürkischen Schriftstellerin Yade Yasemin Önder aufs meisterhafteste gelungen ist. Ich schreibe über sie als „deutschtürkische Schriftstellerin“, weil die Tatsache, dass ihr Vater Türke war und die Mutter Deutsche ist, eine wichtige Rolle spielt im Buch, sonst wäre es natürlich komplett egal. Aber „Wir wissen, wir könnten, und fallen synchron“ erzählt eben vom Aufwachsen in dieser besonderen Konstellation, wobei es überhaupt nicht darum geht, dass Önder vielleicht zwischen zwei Welten, wie man immer so sagt, groß geworden ist und lang nicht wusste, wer sie selbst sein könnte oder wollte. Es ist viel viel krasser.

Es ist nämlich so, dass zum einen Önders Papa, der sehr sehr dick, unglaublich dick gewesen ist und über 340 Kilo auf die Waage brachte, weshalb man mit ihm nix anfangen konnte, „was mit Schwerkraft zu tun hatte“, sehr früh starb. Er starb an einem Sonntag, an dem sie, das Kind, ihn zum Essen hätte rufen sollen, aber zu faul war, den Auftrag der Mama gleich auszuführen, und genau in der Zeit, in der er die Kreissäge schon ausschalten hätte müssen, um reinzukommen, verletzte er sich tödlich an dem Ding. Zum anderen kommt dann hinzu, dass Önder in der Schule zwar erst vier Freundinnen hat, denen sie soweit vertrauen kann, dass sie ihnen ihre Lieblingsfarbe verrät (schönerweise Jade), von diesen Freundinnen später dann, in der Pubertät, aber verraten wird, sie halten sich auch, was die Jungs jetzt plötzlich machen, die Nase zu, wenn sie vorbeigeht. Das ist Mobbing von der übelsten Sorte, und auch weil die Mutter, die ihr Tagebuch „wie einen Krimi“ gelesen hat und sie nun als Strafe für die Tagebuchinhalte mit einem Stock verprügelt über die Bewusstlosigkeit hinaus, rutscht Önder irgendwann in ihre schlimme Sucht.

Ihre Sucht besteht daraus, zu essen und dann das Gegessene wieder auszupucken, aber so ist es eben nicht nur. Sondern Önder wird vom „Symptom“, wie sie es nennt, gezwungen, Mengen in sich hineinzuschaufeln, die sich der Außenstehende erstmal nicht vorstellen kann und diese Mengen dann auch wieder hinauszukotzen, das Ganze hat solche Ausmaße angenommen, dass sie den Staubsauger beim Kotzen anmachen muss, damit die Nachbarn das tägliche Gewürge nicht hören. Sie schreibt, sie habe damals täglich stundenlang geduscht und an sich selbst rumgeschrubbt, um ja nach nichts zu riechen, sie habe auch die Gerüche der anderen nicht ertragen können. Gemeinerweise galt ausgerechnet sie, die keinen Jungen näher an sich ranließ, weil sie dessen Geruch nicht ertrug, als Schlampe, und einer der Vorteile, die das Fressen und Kotzen beinhaltete, war, dass sie nach der fünften Portion Mittagessen einfach nichts mehr schmeckte und nichts mehr roch. Weitere Vorteile der Sucht, vorwiegend für die Eltern: „Die Schuld der Eltern ist nun die Schuld der Tochter. Und die sucht sich ein Plätzchen und macht es sich bequem in ihr, da wohnt sie jetzt, die Eltern sind frei. Aber bald schon wird es der Schuld fürchterlich langweilig. Denn eine Schuld will und kann sich nicht die ganze Zeit mit sich selbst beschäftigen, sie braucht gefälligst eine Ablenkung! Was soll sie da auch den ganzen Tag in einem unreifen und dunklen Mädchen machen? Ein Glück meldet sich da die Sucht!“

„Wir wissen, wir könnten, und fallen synchron“ ist die in nichts geschönte Schilderung einer Jugend, die ganz unten angelangt war, ehe sie überhaupt beginnen konnte, es ist die Schilderung eines Sieges über diese todtraurige Jugend, und gleichzeitig ist der Roman so eigenwillig von der Sprache her, wie der Titel es vermuten lässt. So fängt er an: „An einem Tag ein Jahr nach Tschernobyl wurde ich auf einer Wiese geboren. Geschrien haben muss ich lang, und dunkel war meine Stimme schon bei der Geburt, sagte man mir. Auf der Wiese hat mein Vater eine Dreizimmerwohnung gebaut und meine Mutter bestand nicht auf einer Badewanne. Die Gegenstände stellten wir auf Grashalme und Moos, und das Wetter tat sein Übriges: Ausgebleicht waren alle von der Witterung, vor allem die aus Holz. Die Füße faulten sicherlich, doch das war uns egal. Egal war aber nicht, der Herd kam zu spät, es war schon Dezember, erst dann konnte die Milch, die nicht von meiner Mutter stammte, in einem kleinen roten Töpfchen erhitzt werden. Das schmeckte mir, dann grinste ich, und mein Vater steckte mir einen Grashalm in den zahnlosen Mund, und meine Mutter drückte auf den Polaroidknopf, und fertig war unsere Dreizimmerwohnung im Park.“