Daniel Schreiber ist so ein bisschen der deutsche Didier Eribon. Ein Autor, der gesellschaftliche Entwicklungen anhand eigener, persönlicher Geschichten nachvollzieht. Allerdings hat man den Eindruck, dass die Bücher, die er, seinem Namen alle Ehre machend, ziemlich schnell hintereinander erscheinen, mit der Zeit etwas an Tiefe verloren haben.

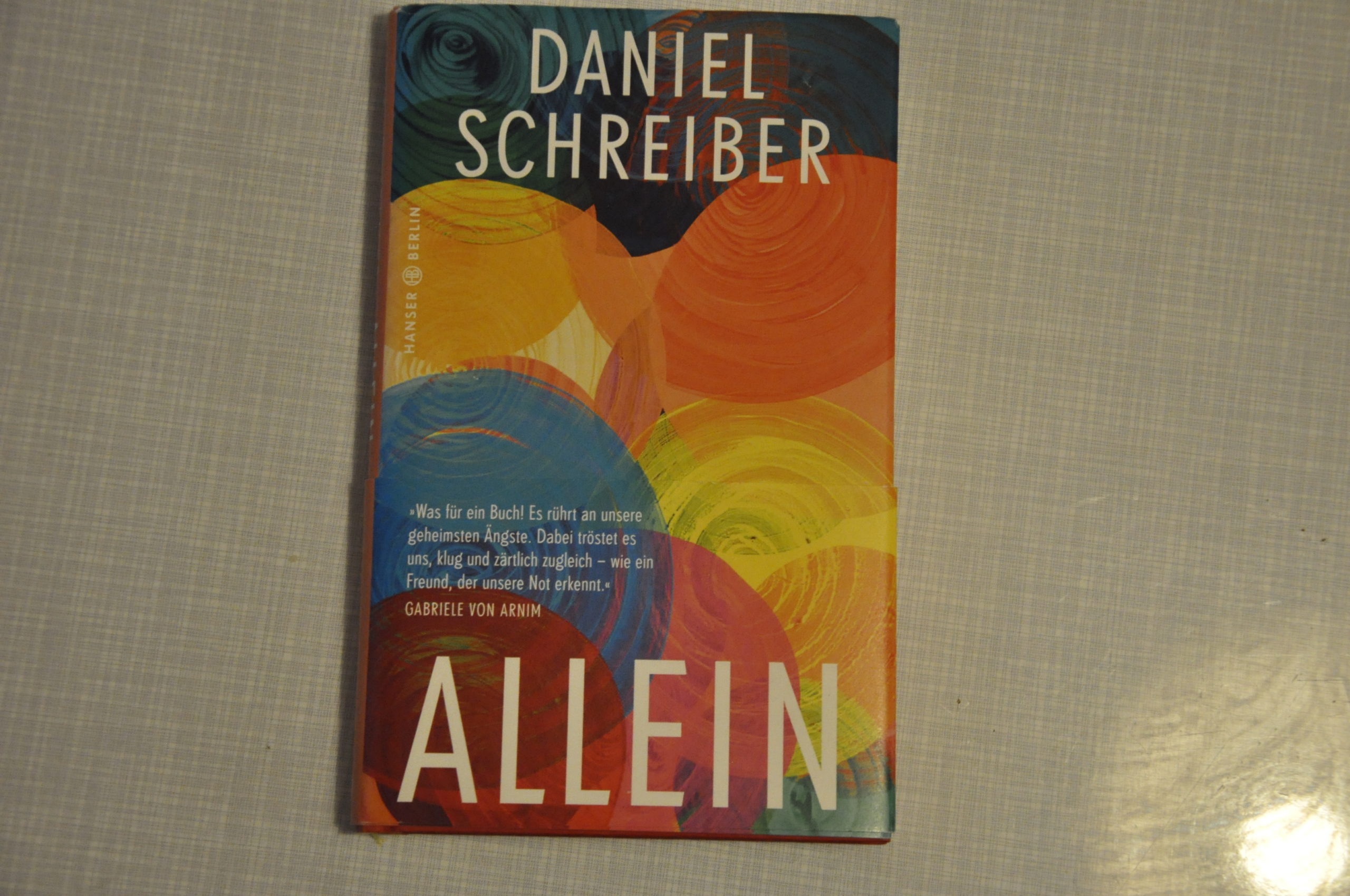

Ziemlich gern hab ich von ihm „Zuhause“ und „Allein“ gelesen – Bücher, die darum gehen, wie man es schafft, nicht abzusaufen, auch wenn man nicht in einer Beziehung lebt. Wie wichtig Freunde sind. Dass Freunde manchmal auch die bessere Familie sein können.

In „Zuhause“ zitiert er William Faulkner, der mal sagte: „Das Vergangene ist niemals tot, es ist noch nicht einmal vergangen.“ Schreiber meint über den „Sog des Vergangenen“: „Die Geister der Vergangenheit holen einen in der Regel erst später im Leben ein.“

Außerdem schreibt er: „Die Geschichten, die wir über uns und unser Leben erzählen, haben alle keinen Anfang und kein Ende, sie reichen viel weiter in die eigene Biographie hinein, als man es sich vorstellen kann. Bei genauerer Betrachtung stellt sich häufig heraus, dass man gar nicht selbst derjenige ist, der die Anfänge und die Enden wählt, sondern dass man umgekehrt von ihnen gewählt wird. Dass man gar nicht so viel Einfluss darauf hat, welche Geschichten man sich selbst und anderen über sich erzählt.“